(Wie) können wir Gewebe im 3D-Drucker herstellen, die möglichst gut die komplexe Anatomie von natürlichem Körpergewebe nachahmen? Der 3D-Biodruck ist eine große Hoffnung im Bereich der regenerativen Medizin, um miniaturisierte Gewebe und Organvorläufer mit biologischer Funktionalität zu erzeugen. Heute arbeitet die Wissenschaft aber noch an der Herausforderung, überhaupt ein druckbares und zugleich verträgliches Ausgangsmaterial herzustellen. Gemeinsam mit Forschenden des NMI, der TU Darmstadt und der Black Drop Biodrucker GmbH haben wir eine neuartige Biotinte entwickelt, mit der etwa der Nährstofftransport in gedrucktem Gewebe verbessert wird.

3D-Biodruck, Biotinte, Elektrospinning: Was ist das überhaupt?

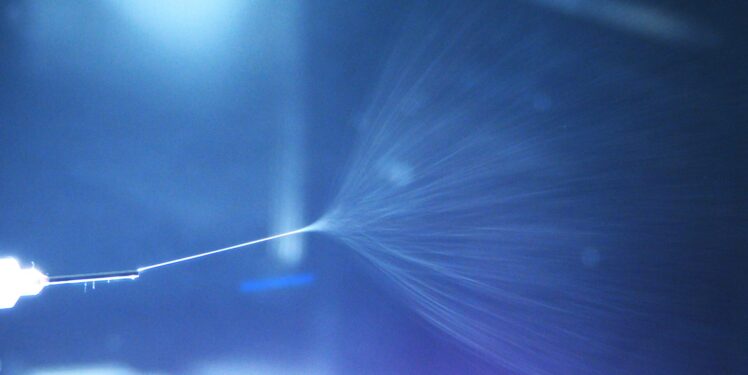

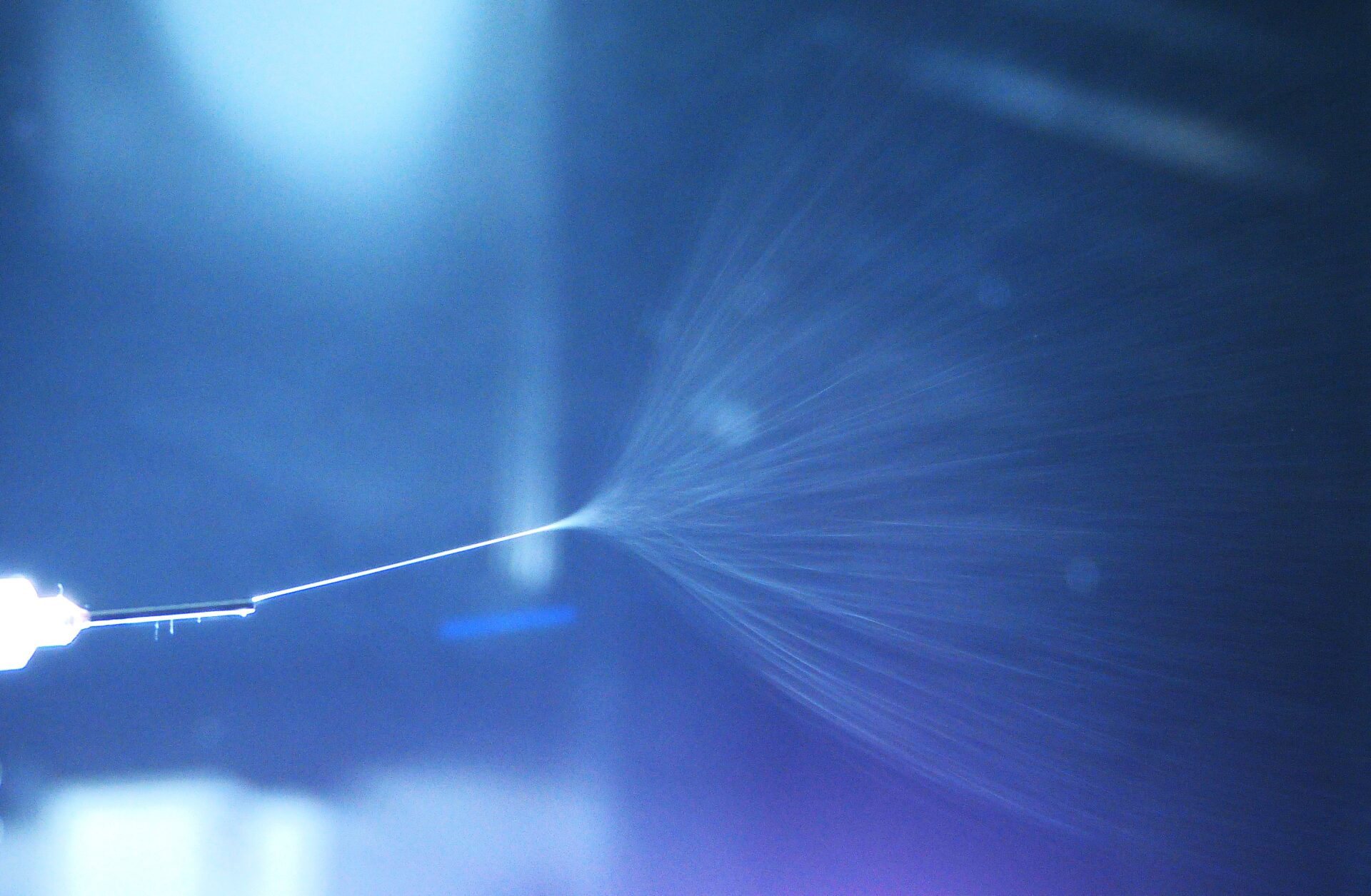

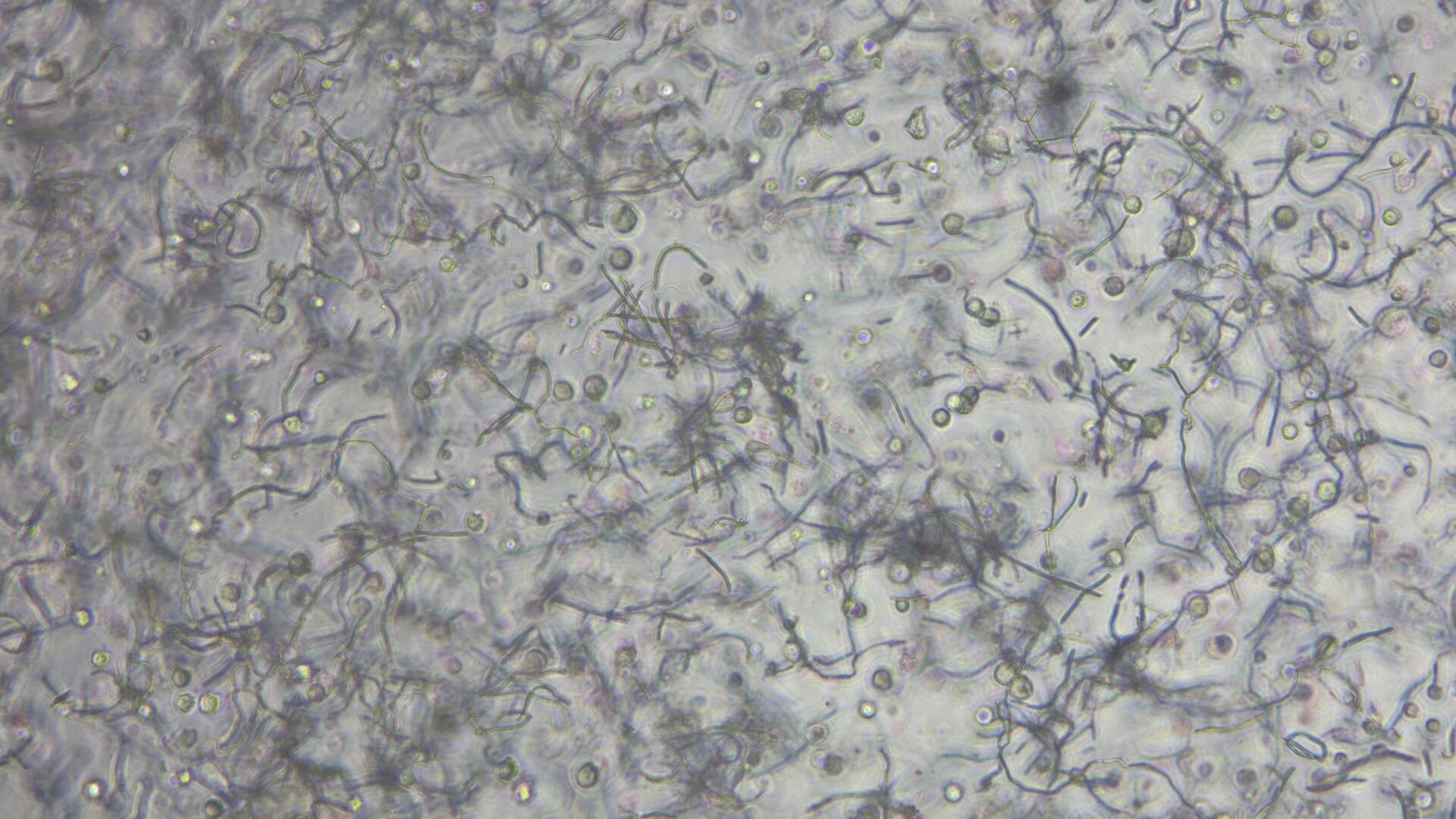

Zunächst sollten wir die Fachbegriffe klären: Der 3D-Druck ist inzwischen in viele Lebens- und vor allem Wirtschaftsbereiche eingezogen. Es ist ein Verfahren, in dem mit einem speziellen Ausgangsmaterial ein dreidimensionales Objekt gedruckt wird. Beim 3D-Biodruck ist dieses Ausgangsmaterial die Biotinte, die lebende Zellen enthält und zum Beispiel mit Hydrogelen und biologischen Faktoren kombiniert wird, um organische Objekte zu drucken. Ergänzend ist es mit Elektrospinning möglich, hauchdünne Polymer-Fasern herzustellen.

Elektro-gesponnene Fasern ermöglichen Nährstofftransport

Mit 5-10 µm Durchmesser liegen diese Fasern im Bereich von Blutkapillaren und sind der entscheidende Fortschritt in unserer Biotinte. Bislang war der Transport von Nährstoffen in 3D-gedrucktem Gewebe ein großes Problem. „Die Fasern verbessern diesen Transport nun messbar. Die besonders spannende Erkenntnis für uns: Dafür müssen sie nicht einmal innen hohl sein“, berichtet Jannik Stadler, Standortleiter der Black Drop Biodrucker GmbH, die als Koordinator des BMBF-geförderten Projekts NatInk maßgeblich an der Entwicklung der Biotinte beteiligt war. Zudem hat diese Faser-haltige Biotinte besonders vorteilhafte Eigenschaften hinsichtlich ihrer mechanischen Festigkeit und quillt weniger stark auf. Dies konnte Annabelle Neuhäusler, Doktorandin am Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren an der TU Darmstadt, in der gemeinsamen Publikation zeigen.

Dieses Forschungsergebnis mündete unter anderem in das Patent „Hydrogel-Verbundwerkstoff und Verfahren zu dessen Herstellung“, das vom NMI und von der TU Darmstadt im Jahr 2022 angemeldet wurde. Die Erfinder:innen sind Hanna Hartmann (NMI), Katharina Rogg (ehemals NMI), Andreas Blaeser und Annabelle Neuhäusler (beide TU Darmstadt).

Ein Schritt hin zu besseren Gewebemodellen für die Pharmaforschung

In Zukunft könnten solche verbesserten Biotinten beispielsweise zur Herstellung von Gewebemodellen für die Pharmaforschung genutzt werden. Hierdurch können Tierversuche eingespart und Patienten-individualisierte Wirkstoffe getestet werden. Ein weiteres Anwendungsfeld liegt im Bereich der regenerativen Medizin. Die verbesserten mechanischen Eigenschaften der Biotinten sind besonders für chirurgische Anwendungen von Bedeutung, in denen Handhabung, Formtreue und primär Festigkeit eine wesentliche Rolle spielen.

Publikation:

Electrospun microfibers to enhance nutrient supply in bioinks and 3D-bioprinted tissue precursors; https://doi.org/10.1088/1758-5090/ad9d7a

Mehr Informationen zum Projekt NatInk.

Über das NMI:

Das NMI Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut in Reutlingen ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung und betreibt anwendungsorientierte Forschung an der Schnittstelle von Bio- und Materialwissenschaften. Es verfügt über ein einmaliges, interdisziplinäres Kompetenzspektrum für F&E- sowie Dienstleistungsangebote für regional und international tätige Unternehmen. Dabei richtet sich das Institut gleichermaßen an die Gesundheitswirtschaft wie an Firmen aus dem Fahrzeug-, Maschinen- und Werkzeugbau. Zugleich unterstützt das NMI aktiv Ausgründungen aus dem Institut.

In der Forschung arbeitet das NMI mit zahlreichen hochkarätigen Institutionen wie der Universität Tübingen, dem Universitätsklinikum Tübingen und den Instituten der Innovationsallianz Baden-Württemberg (innBW) zusammen.

Das NMI wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg unterstützt und ist Mitglied der innBW, einem Zusammenschluss von 12 außeruniversitären und wirtschaftsnahen Forschungsinstituten.

- www.nmi.de

- www.linkedin.com/company/natural-and-medical-sciences-institute-at-university-of-tuebingen/

Über die Black Drop Biodrucker GmbH:

Die Black Drop Biodrucker GmbH ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, welches sich auf den 3D-Biodruck und dessen Anwendung im Bereich der regenerativen Medizin sowie der Pharmaforschung spezialisiert hat. Das Produktportfolio des 2017 gegründeten Unternehmens erstreckt sich über die gesamte Prozesskette der Biofabrikation: von Biotinten über kundenindividualisierte 3D-Biodruck Hard- und Software bis hin zu mikrofluidischen Chips für die Herstellung vaskularisierter Organ-on-Chip Systeme.

Besondere Highlights sind die kürzlich in das Portfolio aufgenommen Biotinte CureDrop und der Black Drop BioVOC. CureDrop ist eine auf rekombinant hergestelltem Kollagen basierende Biotinte mit Photo-vernetzbaren Eigenschaften. Der BioVOC ist ein mit dem 3D-Biodruck kompatibler mikrofluidischer Chip, der zur Herstellung von vaskularisierten Gewebemodellen genutzt werden kann.

In Summe mit dem modularer 3D-Biodrucksystem REGENATE bieten sie die Möglichkeit vollständig tierfreie 3D-Gewebemodelle für die pharmakologische Forschung aufzubauen.

Über die TU Darmstadt:

Die TU Darmstadt zählt zu den führenden Technischen Universitäten in Deutschland und steht für exzellente und relevante Wissenschaft. Globale Transformationen – von der Energiewende über Industrie 4.0 bis zur Künstlichen Intelligenz – gestaltet die TU Darmstadt durch herausragende Erkenntnisse und zukunftsweisende Studienangebote entscheidend mit.

Ihre Spitzenforschung bündelt die TU Darmstadt in drei Feldern: Energy and Environment, Information and Intelligence, Matter and Materials. Ihre problemzentrierte Interdisziplinarität und der produktive Austausch mit Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erzeugen Fortschritte für eine weltweit nachhaltige Entwicklung.

Seit ihrer Gründung 1877 zählt die TU Darmstadt zu den am stärksten international geprägten Universitäten in Deutschland; als Europäische Technische Universität baut sie in der Allianz Unite! einen transeuropäischen Campus auf. Mit ihren Partnern der Rhein-Main-Universitäten – der Goethe-Universität Frankfurt und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz – entwickelt sie die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main als global attraktiven Wissenschaftsraum weiter.